En el transcurso de la pandemia a nivel global y aún hoy, ante un aumento de casos de COVID-19 en Uruguay, se confirma diariamente que las situaciones individuales y grupales pueden cambiar de la noche a la mañana. La contingencia sanitaria puso su dedo índice en la vulnerabilidad humana y la fragilidad de nuestras economías. Pero también interpeló a la clase política de las naciones, que no han tenido la humildad suficiente para reconocer el alcance de un problema mundial y a su vez, señala a sus ciudadanos, quienes probablemente muy poco y nada han aprendido de esta coyuntura.

En el transcurso de la pandemia a nivel global y aún hoy, ante un aumento de casos de COVID-19 en Uruguay, se confirma diariamente que las situaciones individuales y grupales pueden cambiar de la noche a la mañana. La contingencia sanitaria puso su dedo índice en la vulnerabilidad humana y la fragilidad de nuestras economías. Pero también interpeló a la clase política de las naciones, que no han tenido la humildad suficiente para reconocer el alcance de un problema mundial y a su vez, señala a sus ciudadanos, quienes probablemente muy poco y nada han aprendido de esta coyuntura.

Porque nada es cien por ciento seguro y este virus circulará continuamente. Con las llegadas de nuevas variantes y más contagiosas, parece claro que hacen falta menos personas para conseguir un contagio. Y que la denominada “inmunidad de rebaño” se transforma en un signo de interrogación ante la duda sobre lo que ocurrirá en un escenario de futuro cercano. Por eso, parece razonable que las autoridades nacionales y de los organismos de vigilancia internacional apunten a una endemia e incluyan a este coronavirus junto a otros que padeceremos todos los años.

Las historias de las pandemias que sufrió la humanidad se volvieron menos graves, tanto porque el cuerpo humano aprendió a “leer” lo que le ocurre o porque los virus fueron mutando. La diferencia es que estas generaciones están atravesadas por la tecnología y la posibilidad de adquirir inmunidad contra la fase grave de esta enfermedad. Todo lo demás, que no es científico, pertenece al campo de las cualidades humanas. Esas que, precisamente, cuesta cultivar.

Porque la paciencia puede mostrarnos que en una década será muy diferente convivir con este coronavirus, de lo que ha sido este último año y medio. El punto de inflexión y desestabilización de este panorama, está en manos de la desigualdad de los países para acceder a sistemas sanitarios seguros o a las dosis de vacunas a tiempo. Porque esa desigualdad ya existía y se profundizó ante una crisis sanitaria de estas características.

Sin embargo, un organismo independiente creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial denominado Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación, dice en su último informe lanzado hace unos días: “Si el primer año de la pandemia de COVID-19 fue definido por un fracaso colectivo en tomar en serio la preparación y actuar rápidamente basándose en la ciencia, el segundo estuvo marcado por profundas desigualdades y un fracaso de los dirigentes en comprender nuestra interdependencia y actuar en consecuencia”.

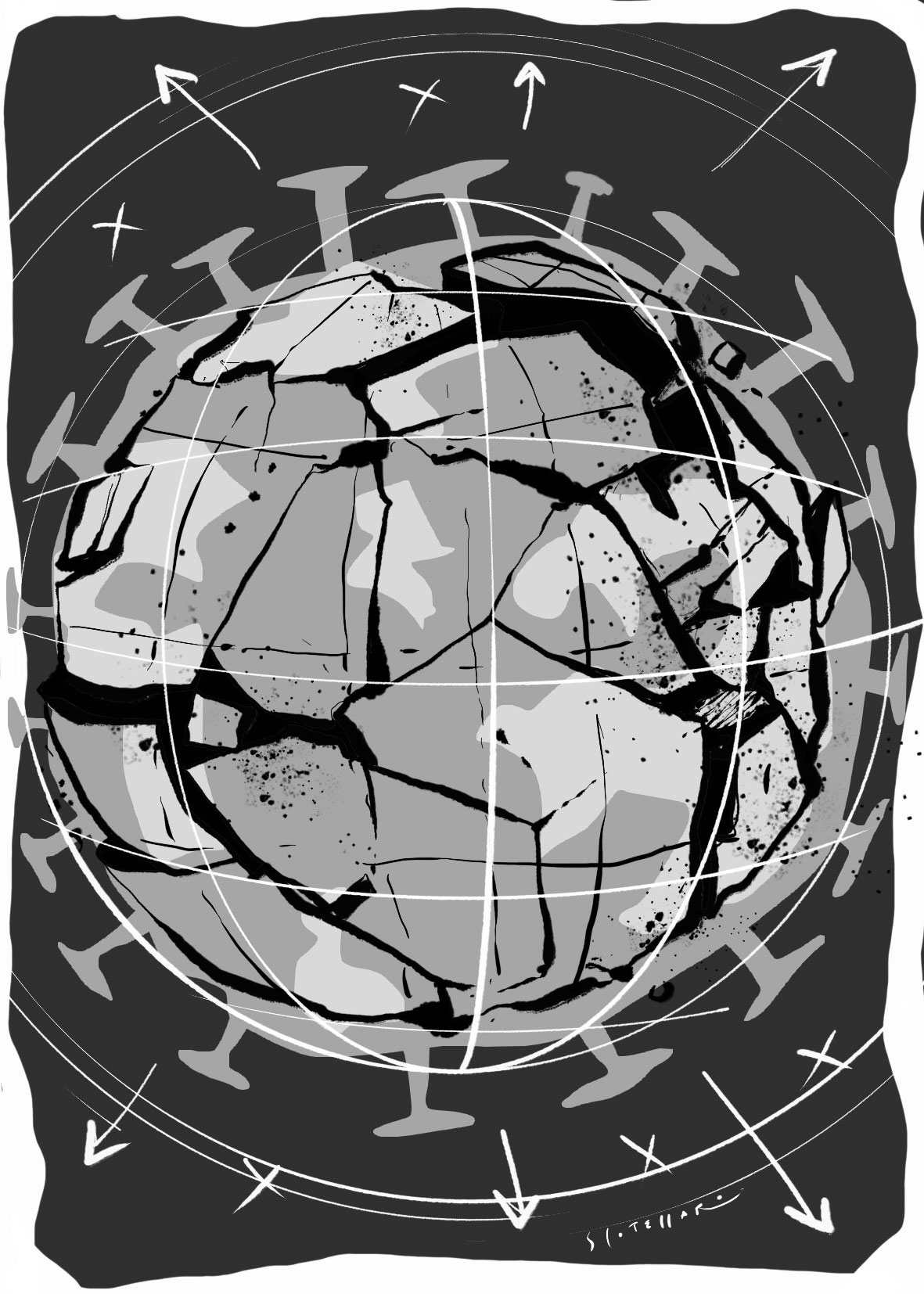

De allí, la revelación de otras cuestiones que hicieron aún más grande esta pandemia, porque cayó en un planeta “desigual, dividido e irresponsable”. Hasta fines de octubre, aproximadamente cinco millones de personas murieron en el mundo a consecuencia del coronavirus. Entre Europa y Asia –donde se originó el brote– suman 1.400.000 muertes.

Por lo tanto, no es la zona con mayor cantidad de fallecidos, sino que lo es América, donde se superan 2.200.000 muertos. Hasta fines de octubre se llevaban aplicadas más de seis mil millones de dosis de vacunas, pero de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio, sólo el 1,4% llegó a los países pobres.

Por un lado está el progreso científico y tecnológico y la aplicación a la investigación de los científicos en todo el mundo. Y por otro, la escasez de medicina, las dificultades para acceder a cuidados intensivos o al oxígeno que vimos en una América Latina vulnerada por distintos regímenes que no dieron protección a sus ciudadanos, los sistemas educativos bajo una eterna polémica y las dificultades para recomponer las economías.

Es así como el documento publicado en Berlín, asegura que “lamentablemente, hay pocas pruebas de que aprendimos las lecciones correctas de esta pandemia”.

Es posible que las grandes epidemias sean inevitables. Pero ya existe una experiencia de este tipo en el mundo moderno y persiste desde principios de 2020.

Mientras tanto, es posible comprender que el aislamiento pasó una cara factura. Señaló a otros ante el contagio, posibilitó la agresión entre pares y distorsionó el funcionamiento de las cosas en sociedades que creían –algunas aún creen– que los cambios son de otros y están lejanos.

Es que nunca antes se había intervenido de esta forma en la vida de las personas a lo largo del planeta, al mismo tiempo en tan corto lapso y bajo la consigna de preservar la vida. En vez de transformarse en un mundo que comparte lo que descubre para facilitar la salida colectiva, todavía se desconoce lo que ayudó a contener el brote en China. Si fueron medidas políticas adoptadas por el régimen sobre el sistema sanitario e incidieron en la reducción de la propagación del virus, o si se trasladó a otras poblaciones susceptibles a contraerlo.

Sin embargo, dentro de varios años se notará que la cicatriz más severa será la social. Quedará el recuerdo del distanciamiento físico, las pérdidas de vidas y de puestos de trabajo. Pero el impacto más duro se verá en el largo plazo y será intergeneracional. Es en América Latina y el Caribe donde los niños y adolescentes han pasado más tiempo fuera de las aulas. Los cálculos de Unicef describen esta situación: el 60 por ciento de los menores perdió el año lectivo y unos 13 millones no accedieron a la educación a distancia.

Este continente volvió a la década de 1960, cuando el 46 por ciento de los niños latinoamericanos tenía la posibilidad de terminar la escuela. Ahora mismo, en 2021, se encuentra en ese mismo nivel.

Por eso, no se alcanza a comprender el perjuicio que provoca y provocará en los países y las generaciones futuras. Y si, tal como ocurre en Uruguay con un desempleo juvenil del 25 por ciento e informalidad en los jóvenes del 30 por ciento, los gobiernos deberán resolver más temprano que tarde ese otro flagelo que se viene.

Esperemos que, al menos, quede alguna enseñanza de esta pandemia.

© 2020 Diario El Telégrafo · 18 de Julio 1027, Paysandú, Uruguay · (598) 4722-3141 · redaccion@eltelegrafo.com | Por Nicolás Castrillón | Anunciantes