Un niño diabético en una tienda de dulces, un hombre ciego tratando de leer el diario, una muchacha daltónica frente a un semáforo, un pez intentando trepar un árbol… Y un autista. Un autista en el mundo de ustedes.

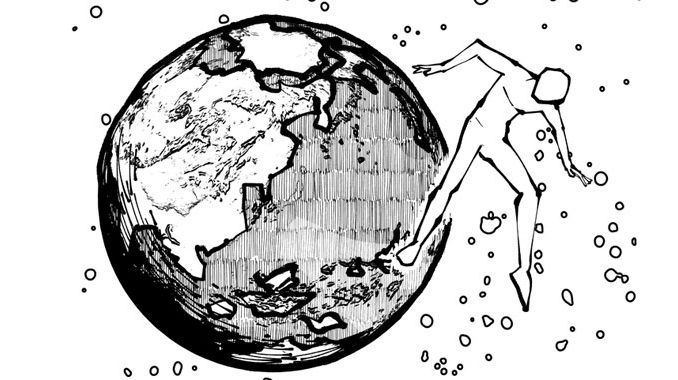

Siempre, en un ámbito social, va a haber alguien con “algo raro”. Tal vez te mira demasiado, o te mira muy poco, o te habla demasiado, o te habla muy poco. Como humano “estándar” que sos, notás esas sutiles fallas en la interacción y por más que te niegues a admitirlo, te genera un pequeño rechazo. Ahora, imaginate como receptor de ese sutil, constante rechacito desde que viniste a este mundo. Un mundo que no perdona a nadie, mucho menos a un “rarito”. Es ahí donde estamos nosotros, es así como vivimos los hijos del TEA, los autistas.

El Trastorno de Espectro Autista es una discapacidad de desarrollo de por vida, que afecta cómo nos comunicamos e interactuamos con el mundo. Por años se ha descrito desde afuera, por un neurotípico, de una manera tan frustrante como las referencias a Rainman o Sheldon Cooper, así que permítanme contarles cómo es la cosa en realidad.

Nací en un mundo hecho para el resto de la gente, y con mi primer vestigio de conciencia acepté el desafío de intentar vivir en él… Porque la otra opción era no vivir. En este mundo de ustedes, hay unas cuantas reglas… Y a nadie se le ocurrió contármelas, así que tuve que estudiar. Lenguaje corporal, tono, volumen, inflexión, contacto visual y todo tipo de señales sociales que por alguna razón pueden modificar el significado de la palabra “hola”. Eso no es todo, al parecer a nadie excepto a mí le causaba altos niveles de ansiedad el ruido de las motos, ni la explosión de los fuegos artificiales (nadie bípedo, al menos), o la textura de la harina.

Tachado de maric… em, pusilánime, simplemente asumí que todos estos desafíos eran parte de la experiencia humana y debía no solamente acostumbrarme a ellos, sino que debía convertirme en un experto en los mismos, para estar a la par de mis compañeros. Me repetía a mí mismo que era cuestión de ensayo y error y, eventualmente, a causa de pocas a nulas mejoras respecto a mi habilidad social e hipersensibilidad, me acostumbré al constante rechazo.

Guardé toda esa frustración en un lugar inexplorado de mi amígdala y continué existiendo. Continué siendo raro, al punto de que exageraba mi rareza para espantar a quien se atreviera a acercarse, poco a poco aislándome en todo el sentido de la palabra. Desarrollé un miedo a salir afuera, por el simple hecho de que ahí estaban… ustedes.

Un día, pasada una década, me encontré con 18 años y un cuerpo que no podía parar de llorar, más allá de que no me creía capaz de hacerlo; más allá de que –según yo mismo– había aceptado mi rareza. Lo que había hecho era lo que muchos de nosotros autistas hacemos, frecuentemente sin saberlo: un fenómeno llamado masking.

Miramos a nuestro alrededor con nuestros ojos hiper vigilantes, y tomamos nota tras nota de las características propias de quienes consideramos humanos modelo, o aquello que es esperado de nosotros, y enmascaramos nuestra verdadera identidad, nuestra discapacidad, nada más ni nada menos que para sobrevivir, desde el momento en que nacemos. Pasa el tiempo, pasan cosas, y poco a poco nos olvidamos de quiénes somos; es más, no lo sabemos. Lo único que conocemos es la falsa, vacía imagen de nosotros que conocen ustedes. La obra que venimos perfeccionando desde la niñez, detrás de la cual, aterrados, nos escondemos.

Pero ¿qué pasa cuando el papel se rompe? ¿Qué ocurre cuando se desvanece la ilusión? Ahí nos ven a nosotros. Nosotros, desgastados, contextualmente disfuncionales, crudamente auténticos en nuestro inmenso sufrimiento y, para la sorpresa de nadie, comienza nuevamente el ciclo del rechazo; agarramos una nueva hoja…

O… nos reconocen, no por lo que quieren que seamos, sino por lo que somos. Aceptan nuestra cuasi alienígena existencia en este mundo y trabajamos juntos para un mejor entendimiento mutuo, que es todo lo que siempre quisimos y nunca pudimos pedir. Tenchio, 19.