Colección Austral (1946)

Descubrir a un escritor a la vez consagrado y olvidado es, al menos, paradójico. ¿Por qué siendo tan bueno no se habla de él? ¿Por qué no se lo cita? ¿Por qué no se lo adapta? ¿Tiene alguna explicación ese olvido? Sí, puede haberla, puede ser un escritor genial y no ser parte del “canon cultural”.

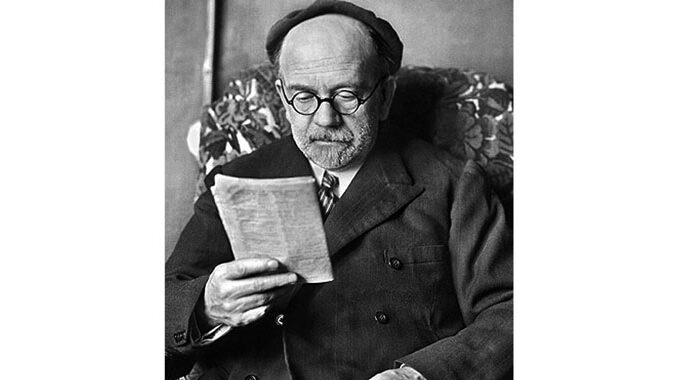

En esta ocasión el tema en cuestión es el de Pío Baroja. Escritor español que formó parte de la Generación del 98 –Unamuno, Azorín y otros– que tuvo gran fama en vida (1872-1956), que fue muy prolífico con la publicación de casi ochenta libros pero que, a medida que España se iba acomodando a los nuevos tiempos, la obra barojiana cayó en un limbo del que no ha salido ni hasta el día de hoy.

“El gran torbellino del mundo” por ejemplo, es una de las novelas que pueden ejemplificar toda su obra. Y tal vez también las razones de porqué no se lo lee y estudia. Al igual que Unamuno, la perspectiva de la vida y la existencia del hombre sobre la tierra era muy oscura para Baroja. El sufrimiento era casi siempre la razón de existir de sus personajes, que inevitablemente se chocaban en sus peripecias con escollos tanto físicos como existenciales que no podían sortear, por más buenos, inteligentes o aventureros que fueran.

Nada que lo diferencie entonces de Unamuno, podría decir cualquier lector hispanófilo. Pero sería una suposición errónea. Porque si la genialidad de Unamuno estaba en presentar sus historias y personajes con una sencillez ascética, donde lo que ocurría podía ser la vida de cualquiera, pero acentuando su estado trágico de una manera épica, Baroja no transita los mismos caminos para llegar al mismo lugar.

En “El gran torbellino del mundo” el joven José Larrañaga bien podría ser un personaje de Unamuno, o si se quiere de Dotoievski o hasta de Kafka. Desencantado de todo, sin creer profundamente en nada, no es difícil imaginarlo en soliloquios profundos y melancólicos. Sin embargo, el que busque eso no lo encontrará en ese libro. Ni en ninguno de Baroja.

Porque lo que hace el autor es vincular a su protagonista con dos personajes femeninos que no tienen nada de desencantados sino todo lo contrario. Y discuten con Larrañaga, lo interpelan, lo acusan y juzgan. Y el pobre Larrañaga se defiende como puede ante tanta practicidad femenina. De vez en cuando, el desasosiego quiere aparecer, pero Baroja escribe… como si no existiera, como si su novela se fuese escribiendo sola. Gran virtud de otros escritores como Chéjov o Tolstoy, que tal vez de no haber sido rusos también hubiesen sido olvidados.

Porque una de las razones del injusto olvido sobre Baroja es esa, no escribe de manera “trascendente”, o “profunda” sino que juega, hace cómplice al lector, al paisaje, a los lugares de Europa que el protagonista visita luego de conocer a una joven que busca desesperadamente a su padre. Y si bien la tragedia está, el autor no se regodea en ella. Y eso, para cierta parte de la inelligentzia que ordena y manda qué es lo que vale la pena leer y lo que no, no se puede perdonar. El escritor profundo también debe parecerlo, cada paso de sus personajes debe ser un sufrimiento que concluya en una frase para la Historia. Y Baroja no es así.

La otra razón es, por supuesto, la política. En el caso de Unamuno, demoraron décadas en perdonarle sus coqueteos con el franquismo, hasta que la anécdota de su enfrentamiento con el general Millán Astray, el que dijo “mueran los intelectuales”, lo redimió ante la mirada de los intelectuales de izquierda.

Y si bien Baroja nunca fue franquista ni apoyó al régimen –incluso tuvo problemas con la censura–, tampoco lo enfrenó directamente. Su existencia vital e intelectual fue bastante apolítica. Sin discusiones con ningún titán de la derecha como Millán Astray. No tuvo ese sello para la posteridad, esa medalla política.

¿Nada que ver con la literatura? Por supuesto que no. Unamuno es genial con o sin enfrentamiento con nadie. Baroja lo es también sin necesidad de afiliarse a ningún “ismo”. Ni tampoco venderse como trascendente y profundo. Pero eso entra en el terreno del sentido común y eso no es común ni siquiera en los rectores de la cultura universal.

Fabio Penas Díaz