Editorial de El Telégrafo sobre los temas que más importan en el mundo, Uruguay y Paysandú en particular.

El hombre con el cerebro en el bolsillo

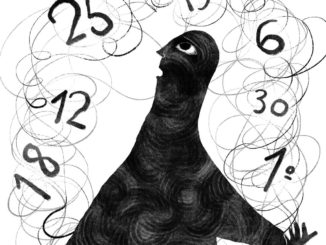

Así se titula un libro escrito por el siquiatra Vittorino Andreoli, en el que se refiere a los dos cerebros que usamos: el natural, que está en la cabeza, y el smartphone, el teléfono inteligente, el cerebro artificial que llevamos, generalmente, en el bolsillo, en la tasca.

Este cerebro de litio, así dice, es una conquista fantástica, un elemento que se ha hecho indispensable en este mundo líquido en que vivimos. Es fantástica su rapidez, y es fantástica la cantidad de conocimientos que nos puede ofrecer, gracias a su memoria de números y memoria de significados, semántica. La memoria, sobre todo, es de gran ayuda para los que la están perdiendo con la edad, y para los que necesitan tener muchos datos guardados en sus trabajos.

Pero hay que valorizar la gran, fundamental, importancia del cerebro natural, con el que pensamos, percibimos, imaginamos, nos comunicamos, con el que podemos inventar, crear cosas que no existían, y que dirige toda nuestra acción, y aun nuestras emociones y nuestros sentimientos.

El cerebro artificial puede sustituir algunas funciones de nuestro cerebro, puede sustituir a nuestra mente, pero no puede hacerlo todo, porque nuestro cerebro es insustituible, es una máquina magnífica e insuperable.

El gran problema es el exceso del uso del celular, del smartphone, que es la terminal de una computadora digital. Cuanto más funciones de nuestro cerebro delegamos en el cerebro artificial, más se deterioran nuestras neuronas y más nos deshumanizamos. No hay que demonizar el cerebro artificial, pero hay que usarlo con mucha cautela, en especial los jóvenes.

El cerebro humano tiene más de ¡noventa mil millones de neuronas!, que están interconectadas formando una red, por la cual corren las informaciones, mediante señales eléctricas. El término red y otros, que se usan en la tecnología provienen de la biología. Este cerebro, el natural, tiene creatividad, es decir, puede inventar cosas que no existían antes, puede intuir algo que después trata de representar. El cerebro artificial puede repetir, puede memorizar números y significados, pero cuanto más trabaje este cerebro del bolsillo, menos lo hará el cerebro natural nuestro, que se va despojando de esos números y significados, hasta que podemos llegar a depender exclusivamente de este instrumento para pensar, nuestra mente se va debilitando. Nuestro cerebro va perdiendo espontaneidad, plasticidad y creatividad, se va anquilosando. Se llega así a que los jóvenes tienen un número muy limitado de palabras y un pensamiento reducido, de acuerdo a su vocabulario, que se va empobreciendo cada vez más con el uso excesivo del celular.

Es muy importante recordar que las últimas investigaciones han descubierto que no es verdad que las neuronas se van muriendo con la edad. Con la experiencia y el aprendizaje, con la ejercitación de la mente, las neuronas van formando nuevas conexiones. Además los dos hemisferios cerebrales de los mayores, trabajan en armonía, y aunque su cerebro es más lento, siempre toman las decisiones más acertadas, quiere decir que su cerebro tiene plasticidad y sus neuronas funcionan bien, siempre que se lleve un estilo de vida saludable.

Para mantener la riqueza humana, hay que evitar el uso excesivo del smartphone. Con el uso continuo del cerebro artificial, cada uno con el suyo, la comunicación familiar queda bloqueada, los sentimientos se van enfriando, no se sienten las relaciones humanas reales. En la imagen virtual participa sólo la vista, a veces el oído, pero en la imagen real participa todo el cuerpo, todos los sentidos. La verdadera interacción humana que es la función más importante de los humanos, necesita de la presencialidad, que el cerebro digital no la puede dar.

Se pregunta el siquiatra: ¿Por qué se prefiere la virtualidad a los aspectos sociales reales? Y se responde: porque digitalmente podemos hacer desaparecer todo lo que no nos gusta, mientras que en la realidad debemos afrontar y resolver los inevitables conflictos.

El uso de los cerebros artificiales es limitado. Hay cosas que un smartphone no puede hacer, un cerebro digital no es capaz de emociones y sentimientos,(aunque sí los puede transmitir), no puede inspirar, no puede crear los pensamientos, no puede resolver los problemas complejos que nos afectan. Pero a pesar de sus limitaciones, no hay que demonizar al cerebro artificial.

No nos es posible renunciar a los instrumentos digitales que han llegado para quedarse, pero el cerebro humano es insustituible. Por eso debemos buscar una colaboración entre nuestro cerebro y la tecnología. Al fin y al cabo, fue el maravilloso cerebro humano quien creó el de bolsillo.

Hay que concientizar de esta realidad a los jóvenes, que no se dejen esclavizar por un cerebro de bolsillo. → Leer más